在新能源領域技術攻堅的關鍵賽道上,高能數造(西安)技術有限公司首席科學家唐偉教授,攜手東南大學吳宇平教授等組成國際科研團隊,在鋰金屬電池核心材料領域實現重大突破——基于固態電解質界面膜(SEI)化學調控的寬溫域電解液技術,為寬溫域電解液的設計提供了有效策略,對推動寬溫域鋰金屬電池的技術突破和商業化進程具有重要指導意義。相關研究成果不僅登上《德國應用化學》期刊,更被《中國科學報》頭版重點報道,彰顯了高能數造科研團隊在新能源技術研發領域的前沿實力。

【唐偉教授引領:從分子設計到系統集成的產業級突破】

唐偉 (高能數造首席科學家)

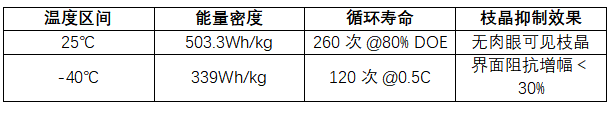

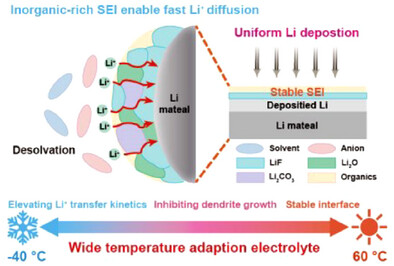

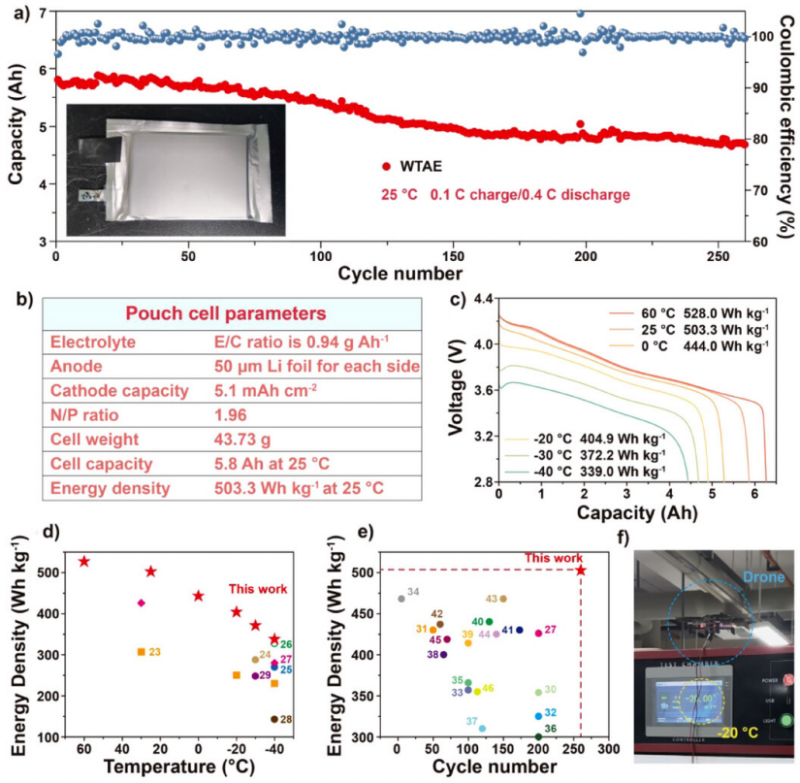

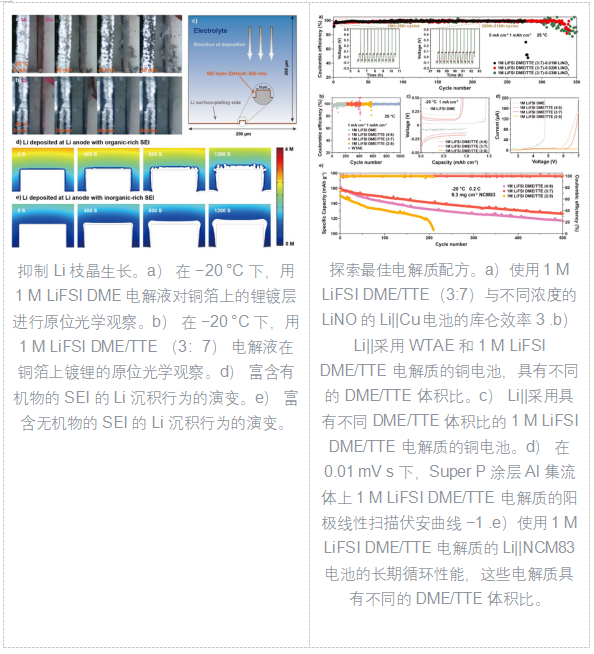

作為高能數造首席科學家,唐偉教授長期深耕電化學儲能領域,其帶領的團隊此次聚焦鋰金屬電池“低溫性能衰減、枝晶生長”等行業痛點,創新性提出“局部高濃電解液設計策略”:通過調控鋰離子溶劑化結構,促使陰離子主導分解,在鋰金屬負極表面構建富含氟化鋰等無機組分的SEI界面。這一突破不僅解決了傳統電解液在寬溫域下的穩定性難題,更通過電化學性能測試、原位光學觀察等多維度驗證,證實了技術路線的可靠性——采用該電解液的5.8Ah大容量電池,可在-40℃至60℃溫度區間穩定運行,25℃時能量密度達503.3Wh/kg,循環壽命超260次,-40℃低溫下仍能實現339Wh/kg的超高放電能量密度。

技術層面的突破性意義

寬溫域性能突破:打破傳統電解液 - 20℃~50℃的工作限制,-40℃低溫放電容量保持率達 82%仍能輸出 339Wh/kg 的高能量密度,滿足新能源汽車全氣候場景、極地設備等極端環境需求;

循環壽命提升:260次循環的長壽命表現,為儲能電站等需要高可靠性的應用場景提供技術支撐;

安全性能優化:無機 SEI 層抑制枝晶刺穿隔膜風險,電池熱失控溫度提升 120℃,降低安全事故發生率。

枝晶 “抑制劑”:高達 1200MPa 的機械強度,如同堅固的鎧甲,有效緩沖鋰枝晶生長應力,在 - 40℃低溫下,枝晶抑制率超 90%;

離子高速通道:LiF 晶體獨特的面心立方結構,為鋰離子打造了專屬的 “高速公路”,離子遷移數提升至 0.72,較傳統電解液提高 140%;能夠有效抵御高溫下的化學分解和低溫下的結構塌陷,讓電池在極端溫度環境中依然保持高效運行。

使用 WTAE 評估鋰袋電池。a) 5.8 Ah袋式電池的長期循環,插圖顯示袋式電池的光圖像。b) 5.8 Ah袋式電池的規格。c)在不同溫度下放電的5.8 Ah袋式電池的電壓分布。d)本研究和文獻中報道的不同溫度下LMB的放電能量密度。e)本工作和文獻中報告的LMBs的能量密度和循環次數(標準:能量密度≥300 Wh kg ?1 )。f)在?20°C放電時由1.28 Ah封裝電池供電的無人機光學圖像。

【多維價值釋放:重塑新能源技術格局】

技術性能:定義行業新標桿

當前市場主流電解液工作溫度局限在 - 20℃~50℃,唐偉教授團隊的突破直接將這一范圍拓寬至行業領先水平。-40℃低溫下 82% 的放電容量保持率,從底層技術上實現自主創新,打破國外技術封鎖,為中國在全球新能源競爭中贏得話語權。讓新能源設備在極地科考、高空無人機等極端場景中也能穩定運行;60℃高溫循環下每日容量衰減率<0.05%,徹底解決熱帶地區電池鼓包報廢難題,為新能源汽車全氣候應用提供堅實保障。

產業貢獻:開啟新能源產業革新新篇章

作為高能數造首席科學家,唐偉教授的技術創新在新能源產業的多個關鍵領域展現出巨大價值:

革新新能源汽車應用體驗:傳統鋰電池因溫度適應性差,限制了新能源汽車在極端氣候地區的推廣。唐偉教授團隊研發的寬溫域電解液技術,讓電池無需依賴復雜溫控系統即可在全氣候環境下穩定運行,大幅提升車輛續航可靠性與安全性,加速新能源汽車向更廣泛市場滲透。

拓展儲能產業應用邊界:在電網級儲能領域,該技術有效解決了極端溫度下電池性能波動問題,降低了儲能系統對溫控設備的依賴,顯著提升儲能項目的全生命周期經濟性與穩定性,為大規模可再生能源消納與存儲提供了可靠技術支撐,推動儲能產業邁向新的發展階段。

引領行業標準升級:唐偉教授團隊的技術突破為電解液設計提供了全新思路,將推進寬溫域電池相關國家標準的制定,從底層技術到行業規范,全面推動新能源產業的標準化、規范化發展,重塑全球新能源產業競爭格局。

高能數造:以創新驅動產業未來

從實驗室里的分子設計,到行業標準的重新定義,唐偉教授的每一次技術突破,也正是高能數造以創新為驅動發展戰略的生動實踐。作為一家深耕新能源領域的創新企業,高能數造始終堅持 “科研 - 產業” 雙輪驅動模式,匯聚頂尖人才團隊,構建起從基礎研究到工程化應用的全鏈條研發體系。此次鋰金屬電池寬溫域技術的突破,正是公司研發實力與行業擔當的生動寫照。

未來,高能數造將持續深耕新能源技術創新,推動更多科研成果從 “書架” 走向 “貨架”,為全球能源變革貢獻中國智慧與中國方案。

(注:文中技術細節均基于《德國應用化學》發表成果及《中國科學報》報道,數據真實可溯)

相關論文信息:https://doi.org/10.1002/anie.202503693

原文刊登于2025年5月20日《中國科學報》第1版

報道鏈接:https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2025/5/384614.shtm